深圳宝安区のGongming town(公明鎮)へ初めて訪れたのは97年の5月だった。昭和30年代の日本の風景にタイムスリップした気がした。以来15年にわたり、多い年にはに2か月に一度、出張したが行くたびに新たな道ができ街の風景が目まぐるしく変わり10年を1年で行うようなスピードに驚嘆した。

Guangming new district(光明新区)はGongming townにあり、光明牧場で何度か鳩の丸焼きを食った。

邓小平によって作られた工業都市深圳。

1978年、訪日した鄧小平は製鉄、新幹線、自動車産業など先進技術、施設の視察を精力的に行い、1979年に訪米した折りにはロケットや航空機、自動車、通信技術産業を視察し立ち遅れた中国という現実を直視した鄧は改革解放の強力な推進を決意したとされる。

1979年7月、党中央は深圳市など4つの経済特別区の設置を決定する。

現場は福永港から公明の定宿へ向かう途中に目にしていた山の近くのような気がする。開発のスピードに追い付かない「モノ」を隠し、埋め立てた結果の悲劇。

高速な開発が35年という時間を地滑りした。

Shenzhen landslide

http://www.scmp.com/news/china/article/1893625/shenzhen-landslide-pictures?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=SCMPSocialNewsfeed

2015年12月23日水曜日

2015年12月20日日曜日

J.J.オーデュボンの魚のイラスト。架空の生物か?生物多様性を表しているか?

J.J.オーデュボンの魚のイラスト。架空の生物か?生物多様性を表しているか?(スミソニアンアーカイブ:フィールドブックプロジェクト)

http://hyperallergic.com/232368/how-audubon-pranked-a-fellow-naturalist-with-a-bulletproof-fish/

リンク記事より引用 ------------------

The most famous of these “fake fish” was called the Devil-Jack Diamond fish. In his book, Icthyologia Ohiensis, he describes the fish as being four to ten feet long with bulletproof scales. Rafinesque claimed to have seen one at a distance, but noted that they sometimes lie motionless on the surface and appear to look like logs.

これらの「偽の魚」で最も有名なものは、Devil-ジャック・ダイアモンド魚と呼ばれていました。彼の本(Icthyologia Ohiensis)では、彼は魚を防弾の目盛りによる長さ4~10フィートであると評します。少し離れて1つを見たが、彼らが外面上は時々じっとしていている点に注意して、ログのように見えるように見えたと、ラフィネスクは主張しました。

By the time Rafinesque left, Audubon had convinced him of the existence of ten different imaginary fish. When Rafinesque published his findings, he gave Audubon credit for all of the fake species, often stating “I have not seen this species, but Mr. Audubon has communicated me a drawing of it.”

ラフィネスクが去る頃には、オードゥボンは彼に10匹の異なる想像上の魚の存在を納得させました。ラフィネスクが彼の評決を発表したとき、彼はオードゥボンに偽の種の全てに対して信用を与えました。そして、しばしば「それの、私はこの種でなく、しかし、ミスターに会いました。オードゥボンは私を伝えました図面」を述べました。

At one point in his book, Rafinesque seems to doubt the accuracy of Audubon’s drawing stating

“This genus rests altogether upon the authority of Mr. Audubon, who has presented me a drawing of the only species belonging to it. It appears very distinct if his drawing be correct; but it requires to be examined again. Is it only a Sturgeon incorrectly drawn?”

「この属は全くオードゥボンさんの当局にのります。そして、その人は私にそれに属している唯一の種の図面を贈りました」と述べて、彼の本であるところで、ラフィネスクはオードゥボンの図面の正確さを疑うようです。彼の図面が正しいならば、それは非常に明瞭に見えます;しかし、それは再び調べられることを要求します。それは、誤って描かれるSturgeonだけですか?」

------

The prank eventually caught up with Audubon, costing him some credibility. And as the New York Times pointed out in August, there are in fact five “mystery birds” in his Birds of America that seem to be fictional. Audubon was quite serious with his bird work, however, only drawing from nature, so it's likely they were mutations or hybrids of some sort.

結局、いたずらはオードゥボンに追いつきました。そして、彼のある信憑性を犠牲にしました。そして、ニューヨークタイムズが8月に指摘したので、5羽の「謎の鳥」が実際、虚構のようであるアメリカの彼のBirdsにあります。しかし、オードゥボンは彼の鳥仕事が自然から絵を描くだけで全くまじめだったので、彼らが何らかの突然変異またはハイブリッドであったことはありそうです。

Meanwhile, the bulletproof Devil-Jack Diamond fish endures in Rafinesque's field book, one of the more curious insights into the sometimes artificial history of biodiversity unearthed through the Field Book Project.

合間(ダイアモンド魚がラフィネスクの野外調査ノートで耐える防弾のDevil-ジャック)より奇妙な洞察のもの時々人工のフィールド・ブックProjectを通して明らかにされる生物多様性の歴史。

---------

オーデュボンの描く背景のある鳥類図鑑のような博物画は伝統的な日本画のように対象を反射光下で、光源の存在も捉えられていない。

「伝統的な日本画」という言い方がそもそもおかしい。大乗仏教伝来下での絵画表現?反射光でなく後光?

そもそも絵画とイラストというカテゴリーわけについての

10:22 28.NOV.2015

タルクとタンカル (樹脂添加剤について)

タルクやタンカルは石膏型を用いた樹脂成形の場合に使用するが、その目的の一つは型を流れ落ちることによって工程上不適切な状況を粘度を上げることで回避するためである。タンカルやタルクを樹脂に混入することで粘度が上がり、樹脂は型の中を流れ落ちることなく厚みを保った状態で硬化することができる。このことにより樹脂の厚みが薄すぎて硬化不良を起こすことを避けることができる。

タルクやタンカルはどれだけでも樹脂に混入することが可能であるが、混入成果物比において樹脂分の割合が少なくなると可塑性が低下する。

石膏凹型に塗布する場合は、刷毛で塗りやすい粘度で使用するが、添加物の割合を増やすことでピンホールや陥没した部分の補修用パテとしても使用できる。

ただし、この場合には成形した積層層の比率に比べ添加剤の比率が多いため硬くサンドペーパーによるサンディング仕上げ工程においての扱いが難しくなる。表面に硬度が異なる部分をサンディングすればわかるように、硬度の低い部分の方が削りすぎ、パテ埋めした部分との境界で段差が生じスムーズでシームレスな仕上がりにならない。

そのため、タンカルやタルクを混入したパテを使用する場合は樹脂ボディの構造上に影響がある部分に使用し、表面をスムーズに仕上げる部分には、らく研ぎパテやタミヤのポリパテのように削りやすいパテを使用すべきである。しかしこの場合でも母材ボディーとの硬度に差が生じる。

やわらかい部分と硬い部分が混在する表面の仕上げにおいてはこういったことがついてまわる。

そのことを回避する方法としては、パテで仕上げた部分のある表面の作業がある程度終了した時点で表面全体を硬度を一定にすることが必要である。

そのためには、仕上げ用のプラサフやラッカーサフェーサー(トルエン系)ではなく、ポリサフを塗布することでこの問題が回避できる。

ポリサフは積層用不飽和ポリエステル樹脂と同じようにナフテン酸コバルトや硬化剤を塗布する前に混入する、母材と同じ材質である。硬化剤混入後は化学反応が始まるので作業は迅速に行わなければならない。

タルクとタンカル、いずれも樹脂に混入し増量剤や添加剤として使用される鉱物粉であるが実は食品添加剤や医薬品としても使用されている。

タルク(滑石)---- wikiより

滑石(かっせき)は、珪酸塩鉱物の一種、あるいはこの鉱物を主成分とする岩石の名称。

別名として英語名talc(タルク)、フレンチチョーク、ステアタイト、ソープストーン、ろう石など。

分類 ケイ酸塩鉱物

化学式 Mg3Si4O10(OH)2

色 白色、淡緑色

比重 2.7

モース硬度 1

滑石はモース硬度1の基準となる標準物質で、鉱物の中で最もやわらかいもののひとつである。爪で傷つけることもできる(爪の硬度は2.5度)。

滑石(かっせき、talc、タルク)は、水酸化マグネシウムとケイ酸塩からなる鉱物で、粘土鉱物の一種である。

用途

食品添加剤としては、既存添加剤、製造用剤に分類される。チョーク:黒板用、裁縫の時に使うチャコ、工事現場などでのマーキング用、熱で消えないため溶接や製鉄の現場で使用されている 。

その他の用途としては、玩具、ベビーパウダーなど化粧品類、医薬品、上質紙の混ぜ物などがある。ベビーパウダーをタルカムパウダーと呼ぶ事があるのは、滑石の英語名 talc に由来する。

滑石は品質により、含有量は大きく変わるがアスベストを含有することがあるので不用意に吸入したりすることのないよう注意が必要である。

一般的には北イタリア産のものがアスベストの混入が少ない上質とされている。

利尿作用、消炎作用があるとされ、中国では硬滑石の名で用いられる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%91%E7%9F%B3

タンカル(炭酸カルシウム)---- wikiより

炭酸カルシウム(たんさんカルシウム、calcium carbonate)は、組成式 CaCO3 で表されるカルシウムの炭酸塩である。

貝殻やサンゴの骨格、鶏卵の殻、石灰岩、方解石、霰石、大理石、鍾乳石、白亜(チョーク)の主成分で、貝殻を焼いて作る顔料は胡粉と呼ばれる。土壌ではイタリアのテラロッサに含まれる。

製法

実験室では、水酸化カルシウムに二酸化炭素を反応させて合成する(石灰水による二酸化炭素の検出原理)。

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

塩化カルシウムなど可溶性カルシウム塩水溶液に少量のさらし粉を加え不純物の鉄、マンガンを酸化させたあと水酸化カルシウムを加え、不純物を濾別し、炭酸アンモニウムを加えて沈殿を得る。

Ca2+ (aq) + CO32− (aq) → CaCO3

産業的には「タンカル」と通称され、粉砕した石灰岩を粒度分級した普通品、重質品がほとんどを占めるが、化学反応で微細な結晶を析出させた沈降炭酸カルシウム(薬局方)、軽質炭酸カルシウムも用いられている。粒度をコロイド領域でそろえるなどしたものが、医薬品や食品添加物、填料などに用いられている。

製造法の反応式は実験室と同じで、日本では炭酸ガス反応法(主に生石灰用焼成炉からの)、欧米では可溶性塩反応法によって生産されている。

利用

錠剤の基材、チョーク、窯業、農業、製紙などに用いられる。ゴムや充填剤の添加剤としても使われ、研磨作用を利用し消しゴムや練り歯磨きにも入っている。化粧品原料、食品添加物としても使用が認められている。医薬品としては、胃酸過多に対して制酸剤として使われている。

性質

無色結晶または白色粉末であり、中性の水にほとんど溶けないが、塩酸などの強酸と反応して、二酸化炭素を放出する。

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

25 ℃ における溶解度積は以下の通りであり、炭酸バリウムよりやや小さく炭酸ストロンチウムよりやや大きい。

CaCO3 \rightleftarrows\ Ca2+(aq) + CO32−(aq), Ksp = 3.6 × 10−9

加熱することにより酸化カルシウムと二酸化炭素に分解する。二酸化炭素の解離圧が1気圧に達するのは 898 ℃ である。

CaCO3 → CaO + CO2

水酸化カルシウム水溶液(石灰水)に二酸化炭素を吹き込むと炭酸カルシウムの沈殿が生じる。さらに過剰の二酸化炭素を吹き込むと炭酸水素カルシウム Ca(HCO3)2 となり水に溶解する。

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

多少吸い込んでも、肺の中に蓄積しない。血液の中には二酸化炭素があり炭酸カルシウムは炭酸水素カルシウムに変化して溶解するからである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0

2015年12月17日木曜日

151217 裏不二

2015年12月10日木曜日

まるで小さなメイちゃんの大冒険のように

小学生一年の僕は首から 今川-藤井寺 と表記された定期券をぶら下げて、大きな歴史を埋葬した土地わきの、サナトリウムがある大きな敷地の病院のさらに奥に高度成長期に切り開かれたネオポリス(「ネオポリス」なんて未来的な響きのあるネーミングの街!)から本籍のある田辺の小学校まで越境通学していた。

その日は土師ノ里の駅を過ぎたあたりで向かいに座っていたおばあさんが

「あんた藤井寺は過ぎたよ」

と居眠りして乗り過ごした僕を揺り起こしてくれた。小さな子が首からぶら下げている定期券を見て、気づいたようだ。

穏やかな午後の日差しが差し込む車内で目覚めた僕。

どうしよう。。

僕はしかたなく古市で降り、駅員に乗り過ごしてしまったことを告げ、古市巡回バスでなんとなく知っていた道を歩いて家に帰ることにした。

古市からまっすぐ西へ、バスの車窓から見慣れた、今思い返すとのどかな風景。

藤井寺から羽曳が丘行き古市方面巡回バスは田んぼの中に点在する古市古墳群の中をめぐる。

日本武尊白鳥陵を左に見る田んぼ脇のまっすぐな道は、しばらくすると高低差の激しい急な坂道にさしかかる。坂道を上った先は野中寺巡回のバス停があるからそこまで行けば。。

しかしこの坂はなかなか6歳の小一の児童にはきつい。

と思っていたら幼な子を前に乗せ自転車を押しながら坂を上ってきた爺さんが

「あんたどこまでゆく?野々上まで?それじゃあ後ろに乗りなさい」

と言って僕を自転車に乗せて牽いてくれた。

坂道を登りきる少し手前に古市巡回のバス停があり後ろから坂道を上ってくるバスの気配を感じた僕は

「ここでいいっ!」

ともう少し先まで乗っていきなさいという爺さんの言葉を振り切ってバスに乗った。

あの時、お礼も言わず小さな親切を振り切ったなんだか後ろめたい気持ちと自転車に乗せられている時に感じたなんだかわからない不安と怖さは何だったのだろう。

1964年のある日

---

政治的なここ数年の明治維新関係と、異なるもっと大きな政治的意味(国の成り立ち、建国神話のタブー)を持つであろう古市百舌鳥古墳群のユネスコでの世界遺産登録は難しいのではないか。

http://www.asahi.com/articles/ASHD14HCNHD1PPTB006.html

その日は土師ノ里の駅を過ぎたあたりで向かいに座っていたおばあさんが

「あんた藤井寺は過ぎたよ」

と居眠りして乗り過ごした僕を揺り起こしてくれた。小さな子が首からぶら下げている定期券を見て、気づいたようだ。

穏やかな午後の日差しが差し込む車内で目覚めた僕。

どうしよう。。

僕はしかたなく古市で降り、駅員に乗り過ごしてしまったことを告げ、古市巡回バスでなんとなく知っていた道を歩いて家に帰ることにした。

古市からまっすぐ西へ、バスの車窓から見慣れた、今思い返すとのどかな風景。

藤井寺から羽曳が丘行き古市方面巡回バスは田んぼの中に点在する古市古墳群の中をめぐる。

日本武尊白鳥陵を左に見る田んぼ脇のまっすぐな道は、しばらくすると高低差の激しい急な坂道にさしかかる。坂道を上った先は野中寺巡回のバス停があるからそこまで行けば。。

しかしこの坂はなかなか6歳の小一の児童にはきつい。

と思っていたら幼な子を前に乗せ自転車を押しながら坂を上ってきた爺さんが

「あんたどこまでゆく?野々上まで?それじゃあ後ろに乗りなさい」

と言って僕を自転車に乗せて牽いてくれた。

坂道を登りきる少し手前に古市巡回のバス停があり後ろから坂道を上ってくるバスの気配を感じた僕は

「ここでいいっ!」

ともう少し先まで乗っていきなさいという爺さんの言葉を振り切ってバスに乗った。

あの時、お礼も言わず小さな親切を振り切ったなんだか後ろめたい気持ちと自転車に乗せられている時に感じたなんだかわからない不安と怖さは何だったのだろう。

1964年のある日

---

政治的なここ数年の明治維新関係と、異なるもっと大きな政治的意味(国の成り立ち、建国神話のタブー)を持つであろう古市百舌鳥古墳群のユネスコでの世界遺産登録は難しいのではないか。

http://www.asahi.com/articles/ASHD14HCNHD1PPTB006.html

2015年12月8日火曜日

水離型とワックス離型 (石膏型による樹脂の離型)

石膏型による樹脂の離型について

|

| 左:ワックスをひいた石膏面に樹脂 右:水分を多く含ませた石膏面に樹脂 |

水離型

石膏面に樹脂分が多少吸収されるのでポリエステル樹脂はタルクなどを混入しなくても流れない。

樹脂はある程度の厚みを保つので硬化に問題はない。

ワックス離型

ポリエステル樹脂は表面を滑って流れ広がってゆく。

樹脂厚は薄くなって硬化不良を起こす。あまりに薄い樹脂はいつまでも硬化しない。

ワックス離形にはタルクを混入したゲル状の樹脂を最初に塗布しなければならない。

水離形の場合も同様にゲル状の樹脂を最初に塗布した方が良い。

その後、ゲルが硬化し、多少べたつきが残っている段階でグラスファイバーによる積層をはじめるのが良い。

水分が樹脂の離型膜とし有効な手段の一つであるが、水滴が残っているような状態で樹脂と水が混入すると樹脂は硬化阻害を起こすので注意が必要である。たとえば手で練るエポキシパテは指やヘラに樹脂がひっついて作業性が悪いが、指やヘラに水をつけて作業を行うとパテをつける方に樹脂は引っ付いて作業道具の方には樹脂がつかないということでも示される。ただしこの時も水分が樹脂に混ざりこんでしまうとエポキシパテはいつまでもベタベタしやわらかい状態で硬化しない。水は離型に有効であると同時に硬化阻害の原因にもなることを理解したうえで使用することが望ましい。

* タルク(滑石)

滑石(かっせき、talc、タルク)は、水酸化マグネシウムとケイ酸塩からなる鉱物で、粘土鉱物の一種。ベビーパウダーや上質紙の混ぜ物としても使用されている。 wikiより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%91%E7%9F%B3

2015年11月30日月曜日

day #21150: 151129

2年前の「鼻」から、季節が一気に真冬に進むこの時期に毎年FRPを制作している時の巡り会わせ。あれは何かの前兆だったのか。

外気と同じくらいの仕事場で仮眠後も硬化しないゲルコート。

「普段ぬくぬくと惰眠をむさぼっているからじゃ!コバルトの配合も忘れてしまったか!劣化しているのはお前の方だ!」

と光琳先生から罵声が響く。

場面はいつのまにか安城になり、

10メートルくらいに積み上げられたバラバラの発泡スチロールブロックにマジックで線描きされている巨大な龍が一気に形を成し、

天井から私を見下ろして嘲笑っている。

2015年11月28日土曜日

「写し」によって劣化する図称

100年ごとに劣化する風神雷神図は「写し」の上での運筆の困難さを示しています。筋肉を表す線がミミズが這ったような線になっていくマニエリズム。安定した四角形に納まる風神に比べ、傾いた平行四辺形の雷神図に表現の劣化が著しく見られるのは(光琳、抱一へとだんだん雷神が一層ひしゃげている)右利きの人が左向きの人物動物を描く容易さと、右向きの人物動物を描く困難さが表れている。初窯時に茶碗に描くの左馬のように。

私は高校三年生の秋に友人から頼まれて宗達の風神雷神図を「写し」ました。体育祭のはっぴに描いた雷神の困難さと風神の容易さを実感すると同時に、幼少期より手が覚える運筆の「写し」は書の臨書に通じるものと実感しました。

|

| 俵屋宗達 雷神 |

|

| 尾形光琳 雷神 |

|

| 酒井抱一 雷神 |

宗達、光琳、抱一の三つの風神雷神図屏風が並んで同時に展示されることで話題になった「琳派 京を彩る」展を結局見に行くことができなかったがこの三つの図版(透過光で見るモニター画像)より考察を試みたい。

風神雷神図を私が模写(写し)したのは高校3年生の秋だった。体育祭の時に着る応援団のはっぴに雷神図を描いてくれと頼まれたからだ。私が通っていた東住吉高校の体育祭は赤白黄緑の4色に全校生徒を振り分けて競う。応援部、建設部、もう一つ何かあったが忘れてしまった。建設部はマルタを組んで仮設の観客席、矢倉を土建屋さながら組み上げる本格的な現場作業だ。やわな管理された祭りというより、河内の荒っぽい男たちが繰り広げる祭りといった感じだ。

当時私は黄組の応援部にいた。応援団長は一番豪華なはっぴを着て先頭に立って行進する。私も何らかの役があったのかはっぴを着ることになっていた。団長の注文は、はっぴに雷神を描くことで、自身のはっぴには風神を描くことにした。しかし、頼まれて描いた雷神図より自身のはっぴに描いた風神の方が力強く大きな表現になってしまった。

雷神はうまくかけない。なぜか。傾いた平行四辺形の構図の中にはめ込まれた動きのある身体の動きは、写しにはことのほか難しい。宗達を写した光琳、抱一の雷神図もいっそうひしゃげて貧弱である。それではなぜ風神は形が取りやすいのか。風神は安定した正方形に身体の動きがはめ込まれ、太ももとひざから下の足が直角をなす安定した構図である。袋を広げるために伸ばした左腕も水平に伸ばされ、安定感を与えている。

身体の動きによる構図のほかに、雷神が描きにくいのは右利きの人が左向きの人物動物を描く容易さと、右向きの人物動物を描く困難さが表れている。初窯時に茶碗に描くの左馬のように。

胡粉と金箔地

明暗法でいえば胡粉の白は光を反射する明るい面として表れる。白よりも光を反射する金箔地。

金箔地に描かれた胡粉の白は逆光、後光の効果によって影になる。

光琳は雷神の周辺金箔地に垂らし込みの墨彩の面積を多くとることで、逆光効果により暗く見える胡粉の雷神ボディをより明るく際立たせている。そのことがかえって雷神の傾いた平行四辺形のボディを強調し、宗達の雷神と異なる不安定感を表している。

3Dからトランスレートされた2Dと、2D→2Dの「写し」

三十三間堂の風神雷神像や清水寺の風神雷神像が宗達の元になったと言われている。もしそうであるなら(今のところ宗達のもとになった2D図称を探せていない)宗達は過去の風神雷神に類似したイメージ2Dと3Dである像を元に風神雷神のイメージを定着した。3Dからトランスレートし2Dに線を抽出した。ここでは大きな飛躍が起こっているのである。その宗達の2Dイメージを本歌とした光琳、抱一は2D→2Dである。同じ「写し」といっても、3D→2Dと2D→2Dでは創作原理の意味が異なるのである。

* 特別展「琳派 京を彩る」は2015年10月10日から11月23日まで京都国立博物館で開催されました。

-----

* 参考ブログ

リアリティとオリジナリティはこれからも有効か? 岡田萬治金箔美術/岡田武氏ブログ

2015年11月23日 (月) 三つの風神雷神図屏風

http://manji.blog.eonet.jp/art/2015/11/post-9c71.html

岡田さんのブログで興味深いことは、キャラクター版権ビジネスへの言及です。

* 参考ブログ2

クリーブランド美術館所蔵 雷神図屏風

劣化というのはこういったものかもしれません。しかし運筆はしっかり描かれている。

http://blog.goo.ne.jp/teinengoseikatukyoto/e/dcd62f45056b057c5c16c0ee07e97702

ライブカメラ ビデオ ストラクチャー

ライブカメラビデオ機材を内蔵した作品制作の直接のきっかけは、山本圭吾先生の91年名古屋ビエンナーレ出品インスタレーションのパッケージ部(廃墟イメージの注文)を造形でお手伝いしたことでした。

その頃、作品のため原爆ドームの取材を終えたばかりだった私は、その造形にドームのディテールを多用し制作、今考えるとあの作品は圭吾先生の作品の中で異質なイメージの外観であると感じています。今度、圭吾先生に会ったらそのあたりのコメントを改めて聞いてみようと思います。

リンクには情報の「遅延」がテーマになる圭吾先生のエピソードが記されています。

http://www.cinra.net/column/replay19722015_report

00:27 28.NOV.2015

2015年11月25日水曜日

dome project HIROSHIMA

|

| making of 1/100 scale model "Atomic Bomb Dome HIROSHIMA" / 2000 |

|

| 1/100 scale model of Atomic Bomb Dome HIROSHIMA / 2000 ; original mold and resin parts |

|

| 1/100 scale model of Atomic Bomb Dome HIROSHIMA / 2000 ; open mold |

|

| 1/100 scale model of Atomic Bomb Dome HIROSHIMA / 2000 ; original mold |

|

| 1/100 scale model of Atomic Bomb Dome HIROSHIMA / 2000 |

|

| 1/100 scale model of Atomic Bomb Dome HIROSHIMA / 2000 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| 1/50 scale model of 広島県物産陳列館 /July 2001 |

|

| installation view at ZONE gallery ex. "Recording Angel" /July 2001 |

|

| installation view at ZONE gallery ex. "Recording Angel" /July 2001 |

|

| installation view at ZONE gallery ex. "Recording Angel" /July 2001 |

|

| installation view at ZONE gallery ex. "Recording Angel" /July 2001 |

|

| installation view at ZONE gallery ex. "Recording Angel" /July 2001 |

広島県物産陳列館(1921年(大正10年)広島県立商品陳列所と改称→1933年(昭和8年)広島県産業奨励館と改称) 設計:ヤン・レッツェル(Jan Letzel チェコ人の建築家)1915年(大正4年)4月5日竣工、同年8月5日に開館。

=======================

from NHK news ----------

原爆ドームの一部を川から引き上げ 広島

11月24日 20時32分

「広島市の原爆ドームのすぐ脇を流れる元安川で、70年前の原爆投下で壊れたドームの一部と見られる石材などを引き上げる作業が行われました。

この引き上げ作業は、原爆による被害の記憶を受け継いでいこうと、広島大学の職員、嘉陽礼文さん(37)と学生などのグループが行いました。

原爆ドームの脇を流れる元安川沿いにクレーン車を設置し、ドームの一部と見られる石材やれんがなどおよそ20点を川から引き上げました。このうち最も大きいものは、長さ1メートル60センチ余り、重さおよそ300キロの石材で、被爆前、建物の5階にあったバルコニーの手すりの一部とみられるということです。石材の左右の端には、当時はめられていた金具の一部が原爆の熱線で溶けて付着しているのが確認できたということです。

このグループが引き上げ作業を行うのは去年に続いて2回目で、回収した石材などは、来年の春までに広島市南区にある広島大学の医学資料館で展示される予定です。

嘉陽さんは「爆風のすさまじさを改めて感じます。原爆でいまだに家族の遺骨が見つかっていない人などにこの石材を見てもらいたい」と話していました。」

2015年11月21日土曜日

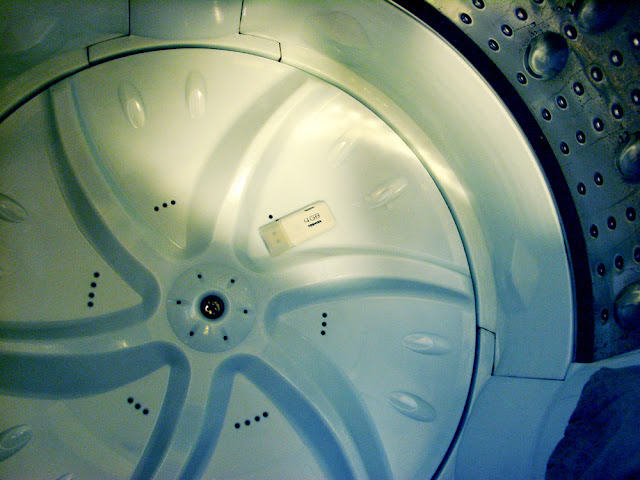

day #21142: 151121 washing information

今日は天気が良いので情報の洗濯

洗濯をしながら、昨日90cmH JOE COOLの原型を引き取りに来たI君との話を反芻する。

彼の奇妙な体験談は人によって拒絶されるらしいが、なぜか私とは馬が合うようだ。それもまた奇妙な話だが、その手の神秘体験を全く否定せずに受け入れる私の側のことを、彼は神秘体験によってすでに見ているのかもしれない。彼はそういった話を広めなければならない使命もあると言われているらしいのだ。私はそのことを聞いて、今、話している相手は使徒ヨハネかと感じたのだが、そういった宗教的な話でもないらしい。

私もそういった体験がないことはないということをかなり昔に体験しているから、それはほんの一瞬「即」というものを実感した時の感覚に近いものだと思えるのである。問題はそういった体験を、偶然訪れるのを待つのではなく、いついかなる時にもその瞬間に移行できるようになることが修行というものであるということらしい。囚われは過ぎ去った過去を基に訪れるであろう未来を志向し、考えてしまうことだと彼は言う。そんなことに囚われることなく、考えることをやめ、今この瞬間のことに集中することが生きやすくなるということらしい。そのために自己に囚われるのではなく大きな存在に身を任す。

また、今朝偶然目にしたFBでは、自己に目を向けるのではなく、自己なんてものは口から肛門までのくらい空洞にすぎないと言った羅漢の言葉を引用し、外に目を向け続けることを提唱する別の彼の言葉。

穏やかな小春日和のキッチンでそんなことに思いめぐらしていると洗濯機がカラカラと鳴く。

一瞬、んっ?と思ったが、引き続き二度目のすすぎのスイッチを押す。

脱水が終了し、衣類を干し終わったら洗濯層の中からUSB。ズボンのポケットに入れ忘れたままデータの洗濯をしてしまったらしい。

washing information, washing data, washing brain ....

washing .. 洗濯は時に意識せぬことを連れてくる。

2015年11月17日火曜日

day #21136: 151115

2015年11月15日日曜日

day #21131: 151110-12 藁稭長者的一日

|

| day #21132-21133: 151111-151112 |

仕事場の隣人、ペルー人と少し話す。

「コナイダハ、ゴメン。」

数日前のことを彼は謝っている。

散らかし放題の仕事場入り口を不機嫌にかたづけていた時、外回りから帰ってきた彼と一瞬目が合った。

雨が降ってきて、バイクを屋内に入れる入り口がガラクタ散乱で入れない。

いらだっていた私はこれ見よがしなヒステリックな行動で彼を無視して戸を閉めた。

「共有場所はあなただけのものではない。」

彼もそんなことはわかっているのだ。

日本人同士の場合、賃貸マンションにおける隣人とのトラブルはトラブルを抱えている当人同士は面と向かって話し合いをせず、管理会社という第三者を仲介にオブラートに包む、一方通行。

「アレハ、ナニカ?」

彼は、戸が開いている私の部屋を覗き込み、興味を持っているようだ。

部屋に招き入れ原型制作を説明。

「アナタ、アタマイイ。」

あなたは、手に職があると言いたいようだ。

「柿を食べるか?」

柿を彼に見せる。

「カキ、アアシッテル。」

いただきものの柿を両手いっぱい彼に渡す。

「ギター、スキカ?」

飾ってあるクワギタを見て彼は尋ねる。

「ギターは好きではない。これは作品だ。」

すると

「コンプレッサー、イルカ?」

「ああ、コンプレッサーはいいね。」

親指を突き上げ、彼は自分の部屋からコンプレッサーを持ってきた。

コンプレッサーをくれるようだ。彼は彼なりに迷惑をかけていることを気にしていたのだろうか。

こうして、ペルー人との第一次接近遭遇が終了した。

あちこちから柿をもらって困っていた柿の嫌いな人から大量の柿をもらった。

もらい物の賞味期限切れ焼き海苔を大量に海苔の嫌いな人からもらった。

もらった柿をあげると、コンプレッサーがやってきた。

ペルー人の彼と同じ

藁稭長者的一日。

2015年11月14日土曜日

Roger Waters The Wall

遅れてきた20世紀少年が映像表現に興味を持ったのは、映像史や美術館の中にではなく、ロジャー・ウォーターズのThe Wall ライブとそのプロモーションビデオだった。プロジェクションマッピングという言葉がまだ一般化していない35年前、巨大な発砲スチロールでできた万里の長城を思わせる壁にプロジェクションされる絵巻物は、アクターとオーディエンス、実写とアニメーション、映像と物理的な壁、こことあそこを高速で行き来する完璧な装置に見えた。

2015年の今、閉塞感を紛らわすカタルシスがここにはある。

http://noisey.vice.com/blog/roger-waters-the-wall-interview-2015

2015年の今、閉塞感を紛らわすカタルシスがここにはある。

http://noisey.vice.com/blog/roger-waters-the-wall-interview-2015

2015年11月5日木曜日

2015年11月2日月曜日

1958

I was born in 1958.

In that year, F. Stella drew "DELTA".

I watched this painting in DEC.1987, at LA MOCA.

http://whitney.org/WatchAndListen/AudioGuides?play_id=1354

In that year, F. Stella drew "DELTA".

I watched this painting in DEC.1987, at LA MOCA.

http://whitney.org/WatchAndListen/AudioGuides?play_id=1354

2015年10月31日土曜日

note fm 150303

|

| day #20877-20880 /150228-150303 |

|

| day #20886-20887 /150309-150310 |

|

| day #20893-20894 /150316-150317 |

|

| day #20896-20897mx20909 /150319-150320 mx 150401 |

|

| day #20909 /150401 |

|

| day #20909mx20910 /150401 mx 150402 |

|

| day #20910p02-03 /150402 p02-03 |

|

| day #20910p04-05 /150402 p04-05 |

|

| day #20912 /150404 |

|

| day #20961mx20966 / 150523 mx 150528 |

|

| day #20971 / 150602 |

|

| day #20971 / 150602 p03-04 |

|

| day #20973 / 150604 |

|

| day #20974 / 150605 |

|

| day #20976-20978 / 150607-150609 |

登録:

コメント (Atom)